Lesezeit: 3 Minuten In wenigen Tagen geht wieder ein Jahr zu Ende. Ein Jahr, in dem viel gelungen ist, viel Unverhofftes passiert ist und wir hoffentlich etwas Freude erlebt haben. Einige unserer Ziele haben wir ganz sicher nicht erreicht.

In wenigen Tagen geht wieder ein Jahr zu Ende. Ein Jahr, in dem viel gelungen ist, viel Unverhofftes passiert ist und wir hoffentlich etwas Freude erlebt haben. Einige unserer Ziele haben wir ganz sicher nicht erreicht.

Genau diese nicht erreichten Ziele fallen uns wieder ein, wenn wir an das neue Jahr denken. Zu diesem Zeitpunkt werden wir wieder ein paar Kilogramm schwerer sein. Kein Wunder nach der Völlerei zu den Feiertagen und den Wochen davor! Wir werden wieder einsehen, dass wir gesünder leben müssen. Also weniger essen! Da das alleine nicht ausreichen wird, um das Übergewicht zu verlieren (der nächste Sommer kommt bestimmt), sollten wir auch noch Sport betreiben. Am besten mehrmals die Woche. Und natürlich endlich zu rauchen aufhören und weniger Alkohol, dafür mehr Wasser trinken.

So oder so ähnlich kommen Neujahrsvorsätze zustande.

Der Beginn des neuen Lebens, äh, neuen Jahres schaut dann vielversprechend aus: Gleich mal neue Laufschuhe gekauft (die Oma hat ja zwei Hunderter zugesteckt) und eine große Runde in Angriff genommen. Am Abend dann Salat und einen grünen Smoothie. Am nächsten Tag muss dann das Lauftraining ausfallen, da der Muskelkater enorm ist. Am dritten Tag dann eine kleinere Runde. Der Salat schmeckt schon nicht mehr so gut. Das Training an den Tagen vier, fünf und sechs fällt flach. Irgendwann muss der Rückstand aus den Weihnachtsurlaub wieder aufgearbeitet werden und die Muskeln müssen sich ja regenerieren. In der darauffolgenden Woche wird noch zwei Mal trainiert. Die gesunde Kost wird wieder durch Kantinenessen und Take-away vom Italiener ausgetauscht. In Woche drei bleiben die Laufschuhe ganz im Schrank. Die kann man ja im nächsten Urlaub wieder gebrauchen…

Ist es Ihnen auch schon mal so ergangen?

Haben Sie sich in der Vergangenheit auch immer wieder gute Vorsätze für das neue Jahr vorgenommen? Und nach wenigen Wochen waren die Neujahrsvorsätze auf irgendwann verschoben? Sie sind kein Einzelfall!

Auch mir ist es schon so ergangen. Heute weiß ich auch, warum Neujahrsvorsätze nicht funktionieren:

- Die guten Vorsätze beziehen sich meistens auf Gewohnheiten, die wir schon lange hegen und pflegen und die sich daher nur mit einiger Anstrengung ändern lassen. Sonst wäre für eine Veränderung gar kein guter Vorsatz notwendig, sondern wir würden es einfach tun.

- Gleichzeitig stecken wir uns die Ziele zu hoch. Wir wollen alles und das sofort. Am 1. Jänner mit dem Rauchen aufzuhören, 3 Mal die Woche Laufen zu gehen und die Ernährung umzustellen überfordert uns in jeder Hinsicht. Zu großer Ehrgeiz gepaart mit zu wenig Geduld führt zu Überforderung und Frust.

Aber es gibt auch ein paar Ansätze, wie wir uns und unseren inneren Schweinehund austricksen können:

- Der Glaube versetzt Berge. Sind Sie voll und ganz vom Vorhaben und der eigenen Willenskraft überzeugt, können Sie Ihre Neujahrsvorsätze besser einhalten.

- Nicht an die große Glocke hängen. Es ist anzuraten, Ihre Neujahrsvorsätze nicht allen zu erzählen. Sie vermeiden dadurch zu großen Druck und Kontrolle von außen und hämisches Gelächter, falls Sie Scheitern.

- Treffen Sie Entscheidungen! Besser ist es, keine Vorsätze aufzustellen sondern stattdessen Entscheidungen zu treffen. Sie sollten Ihre Entscheidungen dann in mehrere Einzel-Ziele umwandeln, damit diese auch realistisch umsetzbar sind.

- Bleiben sie dran! Gewohnheiten, die sich in Jahren gefestigt haben, können sich nicht in wenigen Tagen in Luft auflösen. Seien Sie geduldig und machen Sie auch bei Rückschlägen weiter!

Vergessen sie nicht, es bedarf keines neuen Jahres um Gewohnheiten zu ändern. Sie können das zu jeder Zeit!

Lesezeit: 4 Minuten

Weniger ist mehr – auch zu Weihnachten

Seit Ende November ist um mich herum ein Wirbelsturm ausgebrochen: Die meisten Menschen, die ich kenne, haben sich – wie jedes Jahr – entschlossen, dem unvermeidbaren beruflichen Stress am Jahresende eine Krone aufzusetzen, um die eigenen vier Wände in Rot, Gold und Glitzer erstrahlen zu lassen, jede bekannte Seele im Umkreis mit Geschenken zu überhäufen und sich bei Wettbewerben im „Wer backt mehr Sorten Weihnachtskekse?“ zu überflügeln. Und das, ganz ohne Zwang.

Die Straßen in der Innenstadt, aber auch in den Wohngebieten sind zur Zeit Tag und Nacht hell erleuchtet mit tropfenden Eiszapfen, Schlitten gezogen von Rentieren und kletternden Weihnachtsmännern. Durch die Luft ziehen Schwaden an Glühweinduft, der allein schon betrunken macht. Und zu guter Letzt wird man allerorts – von der Arztpraxis bis auf’s stille Örtchen mit Weihnachtsliedern beschallt.

Ich weiß, ich mache mich hier gerade unbeliebt. Ich vermeide „Weihnachten“ so gut es geht. Ich verzichte auf Weihnachtsdekor, trinke nicht an Punschständen und seit Jahren schenken sich die Erwachsenen in der Familie nichts mehr. Wir sind sozusagen ausgestiegen.

Für mich ist Weihnachten weder ein Fest der Götze Konsum noch ein religiöses. Ich werde hier auch sicher nicht in die Fußstapfen jener treten, die fordern, sich auf die eigentliche Bedeutung von Weihnachten zurückzubesinnen.

Für mich bedeutet Weihnachten das Ende eines Jahres: Zeit um sich zu entspannen, in sich zu horchen und Bilanz des vergangenen Jahres zu ziehen. Dazu benötige ich weder tot Bäume noch Konsumartikel, die ich mir nie gewünscht habe. Ich brauche einige Tage mit mir, mit Familie und FreundInnen, in Ruhe und Gelassenheit. Nichts weiter!

Weniger ist mehr.

Ich halte wenig davon sich bis einschließlich 24. Dezember abzustrampeln und zu versuchen, es allen recht zu machen, um dann völlig erschöpft beim Weihnachtsessen zu sitzen und sich einfach nur weit weg zu wünschen.

Zu Weihnachten schenkt uns unser Staat bzw. die Mehrheitsreligion einige Tage ohne Arbeit. Wie können wir diese Tage am besten nutzen? Mit Geschenken einfachen, auspacken und umtauschen oder mit Zeit gemeinsam zu verbringen und miteinander reden?

Nun werden einige sicher sagen: „Ich habe aber nicht die Möglichkeit auszusteigen.“ Ja und zu Recht. Der Ausstieg muss eine Gemeinschaftsentscheidung sein und kann nicht von einer Person der Familie ohne Gespräch verordnet werden. Die Kinder möchten den unverdorbenen Zauber von Weihnachten weiterhin genießen und auch das gemeinsame Feiern, Singen, Essen und Trinken gehört zur Tradition.

Zeit sinnvoll nutzen.

Was aber geht, ist den Aufwand zu minimieren: Weniger Geld für Dinge auszugeben und mehr Wert auf gemeinsame Aktivitäten zu legen. Die geschenkte Zeit zu nutzen und sinnvoll zu verbringen. Traditionen können und dürfen hinterfragt uns auch verändert werden.

Ich habe Ihnen einige Anregungen zusammengestellt, wie es auch einfacher und leichter gehen könnte:

1. Nicht jedem, den Sie kennen, müssen Sie etwas schenken.

Sind wir doch ehrlich? Haben wir Erwachsene nicht schon alles, was wir zu einem guten Leben brauchen? Wozu die dritte Kaffeemaschine oder der Nasenhaarentferner?

Machen Sie sich eine Liste von jenen Erwachsenen (Kinder sind hier ausgenommen!), denen Sie wirklich etwas schenken möchten. Wollen Sie Ihrem Chef etwas schenken oder der Nachbarin? Müssen Sie ein Geschenk kaufen, weil Sie wissen, dass Sie auch eines bekommen werden? Nein!

2. Verzichten Sie auf Dekoration.

Stehen Sie auf Kitsch? Mögen Sie es bunt und glitzernd? Ja? Gut! Hängen Sie so viele Christbaumkugeln auf, wie Sie wollen! Mögen Sie das aber nicht, dann beschränken Sie den Dekor auf einige wenige schöne Dinge oder lassen es ganz weg! Die Wohnung ist Ihr Wohlfühlort, niemand kann Ihnen vorschreiben, wie sie auszusehen hat.

Mögen Sie keinen toten Baum in der Wohnung stehen haben, den die Katze umwirft und der schon nach drei Tagen seine Nadeln verliert? Kümmern Sie sich um Alternativen aus z.B. Holz, investieren Sie in einen lebenden Baum oder lassen ihn weg. Dasselbe gilt natürlich für die Außendekoration – Ihre Stromrechnung wird es Ihnen danken!

3. Brechen Sie mit der Weihnachtsgans und dem Weihnachtskarpfen.

Haben Sie keine Lust, am 24. Dezember den ganzen Tag in der Küche zu stehen, damit die Gans oder der Karpfen auf den Tisch kommt, den eigentlich nur die Tante und der Opa mag? Diese opulenten und fetten Gerichte kommen aus einer Zeit, in der man sich nur zwei oder drei Mal im Jahr ein Festessen leisten konnte. Heute ist das fast immer möglich. Nach vier langen Wochen mit Keksen und Punsch sind alle schon übervoll mit Fett und Zucker.

Fragen sie doch einmal in die Runde, ob die Familie nicht etwas leichteres und schnelleres Essen möchte oder etwas, woran sich alle beteiligen können, wie z.B. Raclette? Verbringen Sie die Zeit lieber mit Spielen oder Spazieren gehen als mit Kochen und Fernsehen.

4. Minimieren Sie Ihr Weihnachtsbudget.

Sie geben jedes Jahr mehr Geld für Geschenke aus? Die Kinder werden größer und damit auch ihre Wünsche? Deckeln Sie doch Ihr Budget für Geschenke pro Person. Oder Sie verzichten aus Geschenke und planen mit diesem Geld eine Aktivität, die der ganzen Familie gefällt. Wie wäre es statt dessen mit ein paar Tagen auf einer Almhütte oder in einer Therme?

Schenken Sie den Erwachsenen, die auf der Liste stehen (siehe Punkt 1) Selbstgemachtes, dass Sie schon rechtzeitig vorbereitet haben, wie Marmeladen, Kekse oder selbst hergestellte Pflegeprodukte oder Gutscheine für gemeinsam verbrachte Zeit wie ein Kaffeehausbesuch oder Hilfe beim Siedeln.

5. Meiden Sie Punschstände.

Viele Ihrer Freundinnen und Freunde möchten sich vor Weihnachten noch einmal mit Ihnen treffen. Ganz selbstverständlich wird ein Weihnachtsmarkt dafür vorgeschlagen. Sie möchten sich aber unterhalten und sich nicht im Gedränge bei überzuckertem Punsch aus dem Plastikcontainer anschreien? Laden Sie doch Ihre FreundInnen zu selbstgerechten Punsch zu sich nach Hause ein. Es ist kostet weniger, Sie wissen genau, was Sie trinken und vor allem, es ist wärmer.

Sie sehen, weniger kann auch mehr sein. Auch ohne Komplettausstieg aus Weihnachten gibt es Möglichkeiten, die Feiertage entspannt und mit Freude zu genießen. Probieren Sie es einmal aus!

Schöne Feiertage und gute Erholung!

Lesezeit: 3 Minuten Ihr erster Tag im Büro nach dem Urlaub: Sie werden von allen bedrängt, wie es war und die Komplimente, wie erholt und gut Sie aussehen überschlagen sich. Und Sie fühlen sich auch gut, supergut sogar. Voller Elan, mit neuen Ideen und guten Vorsätzen sind Sie aus dem Urlaub gekommen.

Ihr erster Tag im Büro nach dem Urlaub: Sie werden von allen bedrängt, wie es war und die Komplimente, wie erholt und gut Sie aussehen überschlagen sich. Und Sie fühlen sich auch gut, supergut sogar. Voller Elan, mit neuen Ideen und guten Vorsätzen sind Sie aus dem Urlaub gekommen.

Der erste Tag nach dem Urlaub fühlt sich toll an. Noch ist der Trott noch nicht zurückgekommen. Vielleicht sind Sie abends nach der Arbeit sogar noch eine Runde gelaufen? Sie haben sich vorgenommen, da und dort etwas in Ihrem Alltag zu verändern. Die Erholung mitzunehmen und sie nicht mehr fortgehen zu lassen.

Aber schon der zweite Tag im Büro fühlt sich nicht mehr so gut an. Es haben sich Berge von E-Mails angesammelt und die Arbeitsaufträge, die Sie während Ihrer Abwesenheit verteilt hatten, sind falsch oder gar nicht erledigt worden. Sie sind im Rückstand. Da wird es wohl Überstunden geben müssen. Es macht sich bei Ihnen leichter Frust breit. Diesen Abend gehen Sie ausnahmsweise nicht mehr laufen.

Am nächsten Tag bleiben Sie gleich einmal länger im Büro und lassen das Mittagessen ausfallen. Sie müssen die durch den Urlaub verlorene Zeit ja wieder Wett machen. Spätestens am fünften Tag ist vom Urlaub nicht mehr viel anderes geblieben als der schöne, gesunde Teint im Gesicht und tolle Urlaubsbilder. Die Energie ist weg, alle neuen Ideen sind vergessen, die Vorsätze aufgeschoben.

Kennen Sie das?

Ich kenne das nur zu gut. Als ich ausschließlich in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet habe, ist mir das verlässlich nach jedem Urlaub passiert. Ich hatte immer eine Vielzahl an Ideen, was ich wie anders machen werde nach dem Urlaub. Diese Ideen waren aber nach wenigen Tagen verschwunden und mit ihnen auch die Erholung.

Ich habe mich damals immer gefragt: Muss das wirklich so sein?

Heute weiß ich: Nein!

Man kann die Erholung dauerhaft behalten.

Viele werden jetzt sagen: Tu das, was du liebst, und du musst nie mehr arbeiten.

Aber so einfach ist das nicht. Nicht alle von uns können sich immer danach richten, was Sie am liebsten tun würden. Und auch der beste Job ist manchmal öde.

Es geht auch anders. Seit ich in meinem eigenen Unternehmen arbeite, stellt sich dieser oben beschriebene Effekt aber nicht mehr ein. Aber sicher nicht, weil ich bereits bei der 4-Stunden-Woche angelangt bin. Ich habe jetzt einfach mehr Möglichkeiten auszuprobieren, was mir gut tut und kann oft meine Arbeit dann tun, wann ich im „Flow“ bin und nicht, wann jemand anders meint.

Ich habe für Sie zusammengestellt, was ich getestet habe und was bei mir gut funktioniert hat.

So behalten Sie Ihr Urlaubsfeeling … ewig!

- Nehmen Sie sich eine Übergangszeit.

Nichts ist lästiger und energieraubende als abends aus dem Flugzeug zu steigen und am nächsten Tag im Büro zu sitzen. Planen Sie ein bis drei Tage Übergangszeit ein, in der Sie in Ruhe ankommen und in den Alltag finden können.

- Gehen Sie es langsamer an.

Niemand gebietet Ihnen, die Koffer sofort auszupacken, alles zu waschen und spätestens am nächsten Tag sieht niemand mehr, dass Sie am Vortag angekommen sind. Stimmt, oder? Genau! Und warum machen Sie es dann?

Ebenso verhält es sich mit dem Rückstau an Arbeit. Wenn Sie drei Wochen weg waren, kann niemand erwarten, dass Sie diese Zeit in einer Woche einarbeiten.

- Planen Sie zuerst.

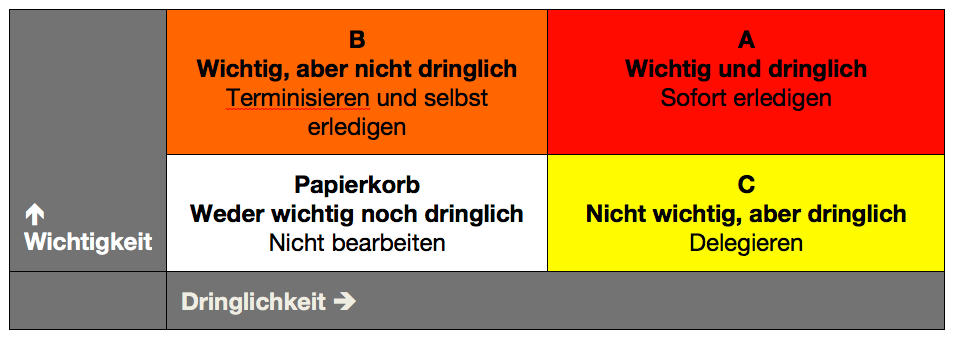

Rennen Sie nach dem Urlaub nicht gleich los und reißen alle Bäume nieder! Sichten Sie. Planen Sie, was Sie wann machen werden. Priorisieren Sie und trennen Wichtiges von Unwichtigem.

- Urlaubsrituale pflegen.

Übernehmen Sie sich einige Urlaubsrituale, zumindest die erste Zeit. Kochen Sie abends so wie im Urlaubsland. Gehen Sie morgens schwimmen oder laufen. Gönnen Sie sich eine längere Mittagspause. Sehen Sie sich immer wieder Ihre Urlaubsfotos an. Stellen Sie sich vielleicht ein Urlaubssouvenir auf den Schreibtisch im Büro.

- Planen Sie den nächsten Urlaub.

Vorfreude ist die schönste Freude. Warum auf den nächsten Urlaub warten? Sie können doch auch einmal einen besonderen Tagesausflug oder ein erholsames Wochenende zu zweit planen. Das bringt Abwechslung und Erholung. Oder überlegen Sie sich, wo es im nächsten Urlaub hingehen soll.

- Verschaffen Sie sich Erholungsphasen.

Planen Sie Erholungsphasen bewusst in Ihren Alltag ein: Fahren Sie eine Runde mit dem Rad, meditieren Sie oder lesen Sie. Tun Sie täglich ein bisschen von dem, was Ihnen gut tut und Spaß macht.